確定申告って領収書とか支払調書も提出するんだよね?

違うよ!確定申告では、確定申告書と決算書だけでいいよ!

そうなんだ!インターネットにあった情報と違うなぁ…

インターネットの情報を鵜呑みにしないほうがいいよ!

副業をしている人やフリーランスのなかには、確定申告に関して誤った知識を持っている方も少なくはありません。誤った情報を鵜呑みにしていると、損をしたりペナルティを受けたりする可能性があります。

税務調査で指摘を受けないためにも、確定申告の正しい知識を押さえておきましょう。

- 確定申告のよくある勘違いと正しい知識

- インターネット上には誤った情報もある

- 正しく確定申告をするために大切なこと

確定申告をする人は参考にしてみてね!

↓動画で視聴したい方はこちら↓

勘違い1:自分が得をするから確定申告をする

1つ目のよくある勘違いは「自分が得をするから確定申告をする」というものです。

確定申告は、一定以上の収入がある人が申告するように法律で義務付けられているため「税金を払いたくないので確定申告をしない」というのは法律違反となります。

なかには「自分が得をするときだけ申告をすればいい」と考えている人もいますが、申告をしなければ本来の税金に加えて加算税や延滞税などが課せられてしまうので注意が必要です。

確定申告をしなければならないのかをしっかり確認しようね!

勘違い2:支払調書を使って確定申告をする

支払調書とは、会社が個人事業主などに対して支払った報酬や源泉徴収の合計額を記載した書類のことです。この支払調書を各社から取り寄せ、それらを集計して確定申告に反映させるというのは誤った情報です。

法律上、会社から個人に対して支払調書を発行する義務はありません。たとえ、支払調書を発行してもらえたとしても、記載内容が間違っていることもあります。

すべての支払調書を自分の元に取り寄せられるとは限らないので、支払調書の内容はあくまでも参考にとどめ、請求書などをもとに自分で売上金額を集計するようにしましょう。

勘違い3:領収書やレシートも提出する

「確定申告時に領収書やレシートなどの経費書類を提出する」というのもよくある勘違いです。確定申告のときに提出するものは確定申告書と決算書で、領収書や源泉徴収票、支払調書などは添付不要です。

ただし、領収書やレシート、源泉徴収票などは7年間の保管義務があるので、破棄してはなりません。もし、税務調査が来たときには、それらがないと経費や売上の説明ができず、正しく申告できていないと見なされて納税額が増えてしまう可能性があります。

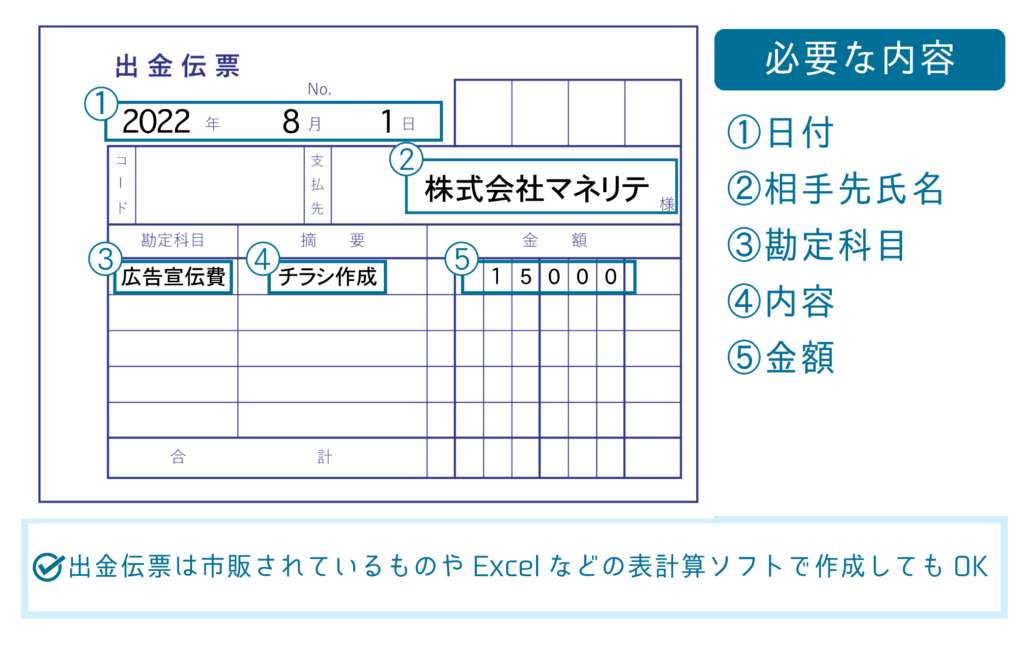

なお、領収書やレシートを紛失したときは、出金伝票を作成することで経費を証明する書類として代用できます。

ただし、支払い先が発行した書類が極端に少なく、出金伝票ばかりで申告していた場合は、税務署に疑われてしまう原因になるので注意しましょう。

これらの書類は、確定申告から原則、7年間保管しなければならないから大切に保管しておいてね!

勘違い4:確定申告書は税務署に持参しなければならない

確定申告書は、税務署に持参して窓口で提出しなければならないと思い込んでいる人もいますが、これもよくある勘違いの一つです。

確定申告書の提出方法には、以下の3つがあります。

- 税務署の窓口での提出

- 郵送での提出

- 電子申告(e-Tax)

このなかで最もお得といえるのは電子申告(e-Tax)です。

郵送での提出は、税務署に行って並ぶ手間を省けますが、封筒代や切手代がかかります。電子申告(e-Tax)であれば、パソコンを使って 国税庁の専用ソフトから申告できるので、税務署に行く手間を省けるだけでなく、封筒代や切手代がかかりません。

また、税務署に郵送もしくは持参すれば青色申告特別控除が55万円となりますが、e-Taxを利用すると控除額が65万円にアップします。税制上のメリットもあるので、確定申告書は電子申告がベストな選択肢といえるのです。

ただし、e-Taxを利用するためには、インターネット環境や電子証明書(マイナンバーなど)、利用者識別番号が必要となるのであらかじめ準備しておきましょう。

勘違い5:確定申告書受理は税務署からのOKサイン

確定申告書を提出し、受理の連絡がきても、税務署からOKが出ているというわけではありません。あくまでも「期限内に提出しました」という証明にしか過ぎないので注意しましょう。

確定申告の際は申告書と決算書のみの提出となるので、確定申告書に記載されている年間の売上金額や経費が本当に正しいのかはわかりません。確定申告の内容が正しいかどうかは、税務調査で判断されます。

したがって、インターネット上に出回っている「〇〇は経費になる」といった情報の正誤は、専門家や税務調査を乗り越えた人にしかわからないのです。

税務調査を一度も受けたことがない人は一定数おり、そのような人が発信する情報は正しいとは言い切れません。

加えて、確定申告の情報を発信している人と、自分の仕事内容が少しでも異なれば、その情報が自分にも当てはまるとは限らなくなります。経費にしていいのは、自分の仕事に関係があると言い切れるものだけです。

確定申告の内容は、税務調査でのみ答え合わせができるということを知っておこうね!

【おまけ】勘違い:住民税は田舎だと安い

最後に、おまけで住民税に関するよくある勘違いを1つ紹介します。

住民税に関するよくある勘違いは「住民税は田舎ほど安い」というものです。住民税の税率は原則10%なので、どこに住んでいても住民税の金額は変わりません。

なお、国民健康保険は自治体によって保険料が異なるため、保険料が少なく済む場所もあります。国民健康保険の保険料と混同して、住民税の金額も地域によって異なるといった勘違いが生まれたのかもしれません。

住民税の仕組みや所得税との違いを知りたい人はこの記事を読んでね!

まとめ:正しい知識を集めて確定申告をしよう

インターネット上には、確定申告に関する誤った情報が多くあります。確定申告について調べるときは、ネットの情報を鵜呑みにせず、専門家や国税庁の情報を参考にするようにしましょう。

確定申告の内容が合っているかは、最終的に税務調査で決まります。税務調査で売上や経費に関する質問に的確に答えるためにも知識を集め、理解をしておくことが大切です。

確定申告をする方法は、こちらの記事で紹介しています。

これからも「日本人がお金に強くなることが日本を強くする」と信じて、ブログやYouTube・Voicy、学校の授業をがんばります。

それでは今日も素敵な一日を。

最後まで読んでくれたあなたに、幸あれ!

誰でもお金について学べるギャグ漫画を作りました

貯金、年金、保険、節税、投資、2,000万円問題…etc.を1冊の漫画で解決!

こどもから大人まで、幅広い層に愛されているお金の本です。お金について学んでほしい”家族や友人へのプレゼント”にも最適!

まずはザックリと、ギャグ漫画でお金の基礎を学ぶのがおすすめです!